监督暴力拆迁的开始:湖南嘉禾姐妹同日离婚事件

湖南嘉禾姐妹因拆迁同日离婚时间当日报道版面

湖南嘉禾姐妹因拆迁同日离婚时间当日报道版面

2004年5月,嘉禾县,居民李会明的5层楼被强行拆除。罗昌平 摄

2004年5月,嘉禾县,居民李会明的5层楼被强行拆除。罗昌平 摄

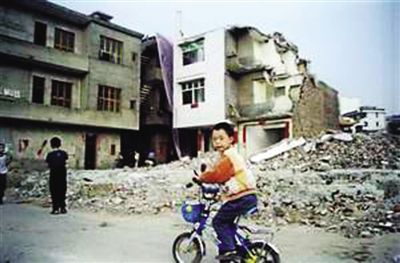

2004年5月26日,正在拆迁中的嘉禾珠泉路居民区。新华社记者 龙弘涛 摄

2004年5月26日,正在拆迁中的嘉禾珠泉路居民区。新华社记者 龙弘涛 摄

一声“时间开始了”,新京报横空出世,在这千年古都,犹如一朵奇葩,桀骜不驯,特立独行。

我们用不同的眼光看待事物;记录伟大事业的前行方向和改革路途中的艰辛曲折,监督强权者的姿态和弱势者的遭遇。

我们不喜欢墨守成规,更不愿安于现状。可以不被赞美,但无法被人漠视。

因为,我们要推动改变和进步,在失序中建立规范,在混沌中清晰准则。所以,我们敏锐,我们探索,我们创造,我们启迪。虽是一介布衣,但要干预社会。也许这很疯狂。但也许,惟有这样, 才会“一出生就风华正茂”。

■ 报道档案 〖2004年〗

“谁影响嘉禾一阵子,我就影响他一辈子。”2004年,嘉禾的拆迁标语震撼了中国。当年,该县采取株连拆迁,致很多夫妻离婚、公职人员停职。

2004年5月8日新京报独家刊发《拆迁引发姐妹同日离婚》,并先后推出18篇追踪报道。当年6月4日,国务院常务会议出台规范城镇拆迁的管理办法。

2004年“五一节”,时任中国新闻部副主编李列没有出游。一个人闷在永安路106号那栋破楼里。

在加层8楼,不足三平方米的保安室,他改写下报道的开头。

“这个五一节,李小春老师决定独自出游。”

李小春,湖南嘉禾车头中学英语教师,根据县教育局的通知,她被调到乡下普满中学,但这所学校还没开英语课,李老师被“闲置”了。

半年前,她刚刚与在政府工作的丈夫离婚。

这一切,只因为,她的父亲不愿意拆掉房子。

李小春老师的故事,成为新京报记录中国之变的一个细节,也就是后来轰动全国的“嘉禾拆迁”。

那时新京报刚刚创刊半年。

嘉禾报料“四包两停”

举报材料称,拆迁已致使很多夫妻离婚,公职人员停职,李烈慨叹“连拆迁都搞株连九族”

2004年4月,嘉禾拆迁的线索由报社的呼叫中心转到李列手上。

新京报创刊伊始,每天都会收到几十封举报材料,成为深度报道的重要线索源。

这份举报材料称,2003年7月,湖南嘉禾县启动占地189亩的珠泉商贸城项目,动迁7000余人,县委、县政府下发“四包两停”文件,要求全县党政机关和企事业单位工作人员,做好拆迁对象中自己亲属的“四包”工作。

所谓“四包”是指,包在规定期限内完成拆迁补偿评估、包签好补偿协议、包腾房并交付各种证件、包协助做好安置工作。同时有“三不”,不无理取闹、不寻衅滋事,不参与集体上访和联名告状。

不能落实“四包”的,将实行“两停”——停职、停发工资”。举报材料称,拆迁已致使很多夫妻离婚,公职人员停职。

“猛得一塌糊涂,连拆迁都搞株连九族。”李列随即派出罗昌平到嘉禾采访。

罗昌平生于80年代,是当时新京报最年轻的调查记者,突破力强,笔锋犀利,速度过人。

拆迁中的离婚现象

两姐妹同日与丈夫离婚。坊间传闻,嘉禾有关部门注意到了独特的离婚现象,还曾要求暂缓

嘉禾,拆迁核心区为一凉亭,亭内有数眼泉水,名曰“珠泉”。珠泉商贸城也由此而来。

罗昌平在现场看到,房屋东倒西歪,屋主们用塑料布搭起了棚子。

拆迁户李湘柱的家背对珠泉亭,这栋五层洋楼刚建了一年就要被拆;珠泉亭旁边居住的李会明夫妇已被关进看守所,房子拆得还剩一层。

拆迁株连政策的推行,致使很多荒诞事件发生。李小春的父亲李刚皇有一栋400平方米的临街楼房,他认为政府给的补偿款不合理,一直拒绝签订拆迁协议,政府强拆几次也未成功,最后李刚皇被打进了医院。

压力集中到李小春姐妹身上,她们是县城的中小学教师,丈夫都是政府工作人员。根据当地“136号文件”,两对夫妇都是“四包”责任的承担者。

2003年9月28日,嘉禾县人事局向教育系统党委下发通知,要求对李小春、李红梅“暂停工作一个月”。之后,两人不得不与丈夫办理离婚手续,“总不能连累他们。”

坊间说法称,嘉禾县有关部门注意到了这一独特的离婚现象,还曾要求暂缓办理离婚手续。

罗昌平几天走访群众,最后采访了政法委书记、工程总指挥周贤勇等官员做出回应。

5月8日,新京报以《拆迁引发姐妹同日离婚》报道了嘉禾的株连拆迁,随即成为各门户网站的新闻头条,嘉禾成为全国关注焦点,媒体蜂涌而至。

引发媒体“大合唱”

舆论压力下,嘉禾废止了“四包两停”政策。新京报共发表18篇追踪报道

“自发的媒体大合唱。”罗昌平介绍,在接下来的连续报道中,媒体互动表现得淋漓尽致,尤其是央视的加入。央视还破天荒地聘请了律师王才亮飞抵嘉禾“现场说法”。

5月13日,《时空连线》以《株连九族》为题播出嘉禾拆迁事件。其后,央视《社会记录》、《经济半小时》、《焦点访谈》先后派出记者到嘉禾采访。仅《时空连线》就连续播出4期。

在舆论压力下,嘉禾废止了“四包两停”政策。新京报持续关注事件进展,之后共发表18篇追踪报道。

2004年5月26日,建设部常务副部长刘志峰率调查组进入湖南,罗昌平再访嘉禾。

5月28日中午,罗昌平见到了刘志峰。刘志峰对新京报曝光嘉禾拆迁表示赞赏和感谢,并承诺调查组会全力调查,并将责任落实到人,责成当地立即释放刑拘的三人,下月将向总理汇报,并查处具体责任人

当年6月4日上午,温家宝主持召开国务院常务会议,刘志峰作嘉禾拆迁事件调查报告。会议对嘉禾拆迁定性,“这是一起集体滥用行政权力、违法违规、损害群众利益并造成极坏影响的事件。”

国务院常务会议还研究通过了“控制城镇房屋拆迁规模、严格拆迁管理的有关问题的意见”,要求纠正大拆大建行为,严禁违规拆迁、野蛮拆迁和滥用强制手段。

最富现场感和连续性

这组报道被认为是新京报创刊之初影响最大、效果最好的舆论监督报道

国务院的决定下达前夕,李刚皇的两个女儿也分别与丈夫复婚。当时正在嘉禾调查的建设部副部长刘志峰亲自到场,为两对“新婚夫妇”祝酒。

对于新京报的嘉禾拆迁系列报道,当年12月30日出版的《南方周末》,将之评为“致敬之年度舆论监督”。

该报给出的致敬理由是:此报道淋漓尽致地披露了行政权力的泛滥,以事实的力量拨动了社会的神经,引发的不仅是对当前最激烈的社会矛盾之城市拆迁的矫正,更是对政府行政方式的诘问。此报道和其后央视《时空连线》、《社会记录》以及新华社等媒体的跟进,使得当地官员从曝光到公关到反击的行动被步步披露,舆论监督和反舆论监督的矛盾被清晰地呈现出来,成为本年度最富现场感和连续性的新闻事件。

“关键是抓住了典型案例,后来再被曝光的地方政府强拆案例都很难超越。” 新京报执行总编辑王跃春说,嘉禾拆迁报道直接推动了中央对地方政府强拆、损害百姓利益的干预,扼制了地方政府在城市拆迁中的违法冲动,是新京报创刊之初“影响最大、效果最好的舆论监督报道”。

“这是我们的骄傲”

报道嘉禾,基于两点共识,一是中央推动科学发展观,二是事情本身有故事

“从结果看,央视在嘉禾事件上起到的作用,实际上比我们大,也和它的地位和影响力有关。从新闻的角度说,我们抢了先,而且在事后的跟进方面起到了与他们共同推进的作用。”李列总结,作为一个创刊半年的报纸,能做到这一点实属不易,“这是我们的骄傲”。

国内拆迁事件那么多,新京报为何选择嘉禾?

李列给出他和陈志华在判断这个选题时的两点共识:一是有背景,中央当时正铁腕处理铁本事件,科学发展观在地方的推动需要更多典型案例。铁本案的背景是,江苏民营企业铁本钢铁公司,未经审批开建800万吨钢铁项目,违法占地6000亩,4000多农民被迫搬迁,有的甚至住进窝棚、桥洞、废弃的渔船。

第二个共识是有故事,为了拆迁,居然“株连九族”,由此导致一批老少夫妻离婚的事件。

“但对嘉禾报道的轰动,作为编辑,我甚至开始有些估计不足。”李列所说的轰动源自“刺激性”,在嘉禾拆迁中,有几条标语后来被广为传播,其中最有名的一条是,“谁影响嘉禾发展一阵子,我影响他一辈子”,激起了强烈的民愤。

2004年8月12日出版的《瞭望东方周刊》发文称,“湖南嘉禾强拆案的公开报道中,新闻媒体的监督力度之大,导向之鲜明,行动之果敢,都给世人留下了深刻印象。这无疑代表着决策高层对媒体职能的赞许和肯定。”

更加猛烈的强拆事件

“这些报道唤起的都是人们的权利意识,特别是对私有产权的保护。”戴自更说

尽管嘉禾和铁本事件受到中央严处,但是强征违法案件并没有因此减少,反而愈演愈烈。进入新京报深度报道视野的典型案例也逐渐升级。

嘉禾拆迁中,当地的政法委书记周贤勇曾有一句名言,“我们都是党的干部,流血牺牲的事都要做,拆迁这点小事又算得了什么?”

后来证明,拆迁这点“小事”让很多百姓流了血,甚至成为关系地方稳定的最大的事。

一年之后,2005年6月11日,河北定州,在市委书记默许下,几百名黑社会分子向被征地的百姓发动袭击,致6人死亡48名村民重伤。新京报报道后,市委书记被免职,后被判处无期徒刑。

2010年1月7日,江苏邳州再发征地血案,一名22岁村民在护地时被当场刺死。新京报派出记者前往调查,揭开了一个县级市的土地征收乱局。

2010年3月27日,江苏东海,为阻止黄川镇政府强拆自家养猪场,92岁的老人陶兴尧和68岁儿子陶惠西身浇汽油自焚,儿死父伤。新京报首发报道,并立体勾勒一位92岁老人自焚前后生活片段。这位老红军的自焚是对我们这个时代违法强拆的控诉。

农民杨友德,以暴制暴,将自制的烟花土炮对准拆迁队。2010年6月,新京报独家对话这位湖北农民,他说他要抗争,“我要守住我的家。”

程序不公,补偿过低和不到位,被拆迁户没有谈判权等等,是拆迁中,以公权践踏私权导致诸多恶性事件发生的关键。新京报的报道也最终促使杨友德拆迁问题的解决。

“嘉禾拆迁等报道,在这么短的时间内有了处理结果,体现中央对舆论监督的重视,也是中国新闻史上的成功案例,媒体在配合党的工作大局方面贡献突出。”新京报社社长戴自更认为,媒体以报道直接推动政策的出台,在干预、纠正社会不公等方面发挥重大作用。

“这些报道唤起的都是人们的权利意识,特别是对私有产权的保护。”戴自更认为,包括物权法的出台,与媒体对系列私权保护的报道不无关系。

本报记者 刘炳路

|

|

|